Os caminhos após a Lei Áurea

Escravos libertos seguiram vários caminhos em Caxias do Sul

O fim da escravidão no mundo passou por uma série de etapas, e o Brasil foi o último país a libertar seus escravos. Foram tomadas várias medidas até a abolição, que aconteceu em 1887 no Rio Grande do Sul, em 1884 em alguns outros Estados, e em 1888 em todo o Brasil. Entre as ações que foram executadas antes, é importante destacar a promulgação da Lei do Ventre Livre, que declarava de condição livre os filhos de mulher escrava que nascessem após a data da legislação. Conforme a escritora Loraine Slomp Giron (2009), essa lei "quebrou uma das formas mais insidiosas de poder dos senhores de escravos, o poder sobre a descendência, ou seja, determinou o fim do 'controle e a manipulação da família escrava'".

Muitos fatos ainda aconteceram até o dia 13 de maio de 1888, data em que a Princesa Isabel promulgou a Lei nº 3.3.53, conhecida como Lei Áurea. Loraine cita dois artigos na obra "Presença africana na Serra Gaúcha: subsídios”, usada como base para este texto. Reproduzimos a seguir: “rezava em seu art.10: É declarada extinta desde a data desta Lei a escravidão no Brasil; e no seu Art. 2°: Revogadas as disposições em contrário”. Por muito tempo, houve comemorações neste dia, mas a autora reforça que isso não foi suficiente para a recuperação social dos escravos. “Foi apenas um ato político, deixando as questões econômicas para cada um dos libertos. Ao que tudo indica, cada um buscou uma solução individualista. As promessas abolicionistas de liberdade para os negros ainda não foram cumpridas”, escreveu ela.

É fundamental reforçar que eles tornaram-se livres e não tinham nenhuma infraestrutura. Portanto, vários caminhos foram seguidos. Uma parte deles seguiu nas fazendas onde trabalhava. Acabavam ficando lá cumprindo suas tarefas em troca de moradia. Outros buscaram novas opções. Durante a produção do livro Caxias do Sul: História e Cultura nos Distritos, nos deparamos com importantes constatações sobre a presença negra no território, especialmente no período que se seguiu à abolição da escravatura. Em áreas mais a leste do município, conforme depoimentos, relatos, fotos e documentos, identificamos significativos marcos de populações negras que resistiram e reconstruíram suas vidas, mesmo sem qualquer apoio ou incentivo do poder público.

Banda da Criúva, em 1922, presença de vários integrantes afrodescendetes. Fotógrafo desconhecido

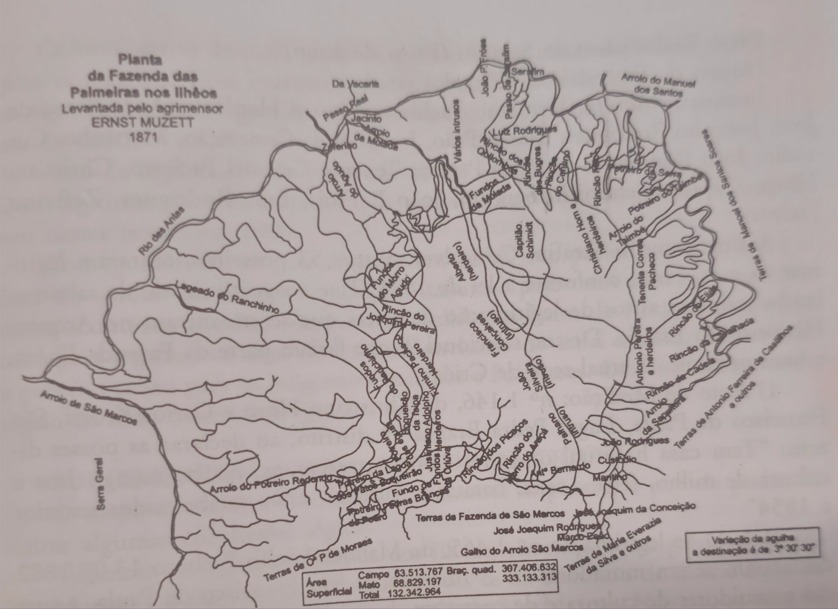

Alguns locais se destacam por suas evidências históricas e culturais. Na região de Criúva, há registros cartográficos que indicam a existência de um quilombo e o morador Jorge de Oliveira Rodrigues, conhecido como Boca de Sino, nos disse sempre ouviu relatos que indicavam que os negros conseguiram trabalho principalmente como diaristas; em Santa Lúcia do Piaí, especialmente na localidade de Canudos, havia uma área que se identificava como “região dos negros”; em Vila Oliva, nos deparamos com valiosos depoimentos e fotografias; e em Vila Seca, também há marcas dessa presença histórica. A presença de afrodescendentes ou negros é informada também no mapa abaixo, de 1871. Levantado por Ernst Muzett, aponta lugares como o Rincão dos Quilombos e o Rincão dos Bugres. O segundo é chamado de Rincão Feio, já que está em uma área íngreme. A palavra quilombo aparece ainda no livro já citado de Loraine. Ela informa que em Criúva “há um local chamado Quilombo, onde outrora viviam negros”, e ressalta que a última habitante do lugar foi uma negra que teria morrido em 2000, com 110 anos.

Mapa levantado por Ernst Muzett, 1871, aponta lugares como o Rincão dos Quilombos.

Conforme Inês Casagrande Viganó, em Vila Oliva, nas regiões de Tunas Altas, Tunas Baixa e Bem-Te-Vi, existiram muitos moradores afrodescendentes. Ela lembra de nomes e apelidos como negra Tonha e Pedrinho, Tiburcio e Mulata, Noronha, Bambá, Krica, Chico Martins, Tacilio Negro, Jovelino, Lagarto, Preto da Costa, entre outros. A maioria das mulheres trabalhava como diarista, e foi convivendo com esse povo que ela aprendeu a falar português, já que seus pais, que eram de Monte Bérico e mudaram-se para Vila Oliva em 1910, conversavam no dialeto italiano. Inês relatou que, na igreja, nos encontros e nas confraternizações, todos os povos conviviam muito bem. Quando aconteciam festas na comunidade em que ela morava, o pessoal que vivia em Canudos, de maioria afro, era convidado e participava. Da mesma forma, os imigrantes iam para as celebrações que eram realizadas pelos afrodescendentes lá na região de Canudos, em Santa Lúcia do Piaí.

Igreja de Vila Oliva meados de 1930, em frente podemos ver a diversidade étnica. Foto acervo Renan Daneluz

Essas histórias são confirmadas por Renan Daneluz, que também morou na região de Vila Oliva e conviveu com os afrodescendentes. Ele tem lembranças de uma senhora que fazia trabalhos de costura na casa dele e de quando passava férias na casa dos avós, onde existia a presença afro. Há um relato, também, da professora Isabel Troian, que tinha um colega afro. Ela tem a memória de uma foto em que todos os alunos eram afrodescendentes, o que confirma a informação de Inês de que, em Tunas Alta, Tunas Baixa e Bem--Te-Vi, a comunidade afro era numerosa.

Na região de Santa Lucia do Piaí, José Soares de Oliveira teve um filho com a empregada, Dona Ana, e, por isso, deu a ela uma terra na região de Canudos. Segundo informa Izabel Bonalume no livro “História e Cultura de um Povo - Santa Lúcia do Piaí”, a terra que José deu à empregada tinha o formato de um cano, ou seja, era estreita e comprida. Por esse motivo, recebeu o nome de Canudos.. Dona Ana casou-se com Marcos Simplício, um afrodescendente, por volta de 1900. Com o tempo, vários afrodescendentes foram morar ali e construíram choupanas. O lugar, então, passou a ser chamado de Canto dos Negros pelos vizinhos. Naquela época, a região tinha imigrantes da Alemanha, e a relação era amistosa. No início, a comunicação era através de gestos. Com o tempo, os alemães aprenderam português, e os afrodescendentes, o pomerano, um dialeto alemão. Eles trabalhavam como ajudantes do engenho, empreitadas e lidando com ervas medicinais. As choupanas tinham chão batido, telhado de tabuinhas e dvisões entre as peças. Eles fabrica vam os móveis e, sobre as camas, usavam colchões de palha cobertos com colchões de penas. Para cozinhar, usavam fogo de chão e panelas de ferro, porém, para não estragar os dentes, só comiam os alimentos depois que esfriassem. Os pratos mais comuns eram canjica, feijão e carne de porco.

Padre Arcangelo Sisk com crianças da Linha São Pedro de Canudos. Fotógrafo: desconhecido. Acervo: Éder Dall’Agnol dos Santos / Vista da região de Canudos. Foto Marivania Sartoretto

Vila Seca guarda também um legado importante da presença dos afrodescendentes. Há relatos de segregação, como a existência de salões de baile e festas para cada um. Moradores de Vila Seca com quem conversamos para produção deste livro contam que existiam lugares separados para brancos e negros se divertirem, porém, era só no salão dos brancos que os negros eram proibidos. “Eu acho que o salão dos pretos era mais divertido, porque muitos brancos frequentavam”, diverte-se a moradora afrodescendente Ivanete Pacheco Rubbo, nascida no ano de 1965, no distrito de Vila Seca.

Outro valioso relato é o de Maria Isabel Oliveira, nascida em 1953. Ela saiu de Vacaria e mudou-se para Vila Seca com três anos de idade. Em 1968, casou-se com Cipriano José de Oliveira, este nascido em Vila Seca, em 1923. Ambos são afrodescendentes, e ela nos contou que ele trabalhou por 30 anos em uma propriedade. Fazia de tudo. Quando se casaram, ele saiu do local e, como pagamento pelos anos de trabalho, recebeu um triângulo de terra com um “puxado” (referindo-se à casa) para morar com ela. Após casados, ambos trabalhavam como diaristas nas roças e em outras atividades. Tiveram sete filhos. Cipriano faleceu em 2005 e foi sepultado no cemitério do Capão da Erva. Maria e os filhos, que construíram suas casas ali, seguem morando no mesmo local. Os sogros, que sempre moraram na região, contavam que é possível que os ancestrais de Cipriano tenham chegado no período das sesmarias.

Ainda em Vila Seca, há a existência de um cemitério que, conforme se fala no distrito, era para os negros. Esse espaço surgiu porque Niquinho Soares (1850-1921) não queria os escravos enterrados no mesmo lugar que ele. Para garantir essa separação, doou uma área de suas terras para que fosse feito o que passou a ser chamado de “cemitério dos negros”. Em frente a esse cemitério, entre a antiga estrada que ligava Caxias do Sul à Rota do Sol, existe uma área chamada de Burguinho. Eva Pacheco mora ali desde os 17 anos e diz que o nome, na verdade, é Avenida Pacheco. Ela foi uma das primeiras moradoras. Essas terras eram do seu sogro e, depois que foi feita a partilha, uma parte foi vendida e seguiu sendo comercializada em pedaços menores.

Rota do Sol em Vila Seca a esquerda cemitério do Capão da Erva e a direita Avenida Pacheco. Imagem: earth.google.

Com a venda dos terrenos, o lugar foi ganhando mais pessoas, algumas delas com poucos recursos financeiros. Essa história pode ter relação com o surgimento da região de Caxias do Sul chamada de Burgo. Conforme Lucas Caregnato (2010), pessoas dos Campos de Cima da Serra vinham para cá em busca de melhores condições de vida, porém, com dificuldade para adquirir imóveis na zona urbana que existia naquela época, “restava-lhes a oportunidade de se fixarem ilegalmente, em locais próximos da zona central, porém, não demarcados, consideradas terras devolutas”. Esses lugares, um deles chamado de Burgo, ficavam em áreas de declives acentuados e, por isso, não houve empenho do poder público em urbanizá-los de forma legal e organizada, informa o autor. Aquela área de Vila Seca, por ser um lugar que, para alguns, teria características parecidas com as do Burgo, mas em menores proporções, foi apelidada de Burguinho.

Os caminhos dos afrodescendentes, portanto, foram variados e chegaram a diversos lugares. Houve quem saiu da fazenda onde era escravizado e procurou trabalho em serrarias ou até mesmo em outras fazendas. Muitos dos escravos atuaram com transporte de mercadorias e com tropeirismo, entre outros motivos, porque conheciam bem a língua portuguesa, os caminhos das tropas e os lugares para negociação de mercadorias. Uma parte dos escravos libertos também saiu de Caxias do Sul e foi viver em outras cidades. Sem apoio do governo, eles precisaram encontrar uma forma de sobreviver. No seu livro, Loraine cita ainda que foi a Constituição de 1988 que procurou sanar o prejuízo que a escravidão trouxe para os escravos ao determinar que "aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos”. Porém, note-se que havia se passado 100 anos desde a promulgação da Lei Áurea, em 1888.

Ainda mais tarde, em 1995, completa a autora, foi criado o Projeto Especial Quilombola, "em áreas públicas federais arrecadadas ou obtidas por processo de desapropriação para atender aos casos de comunidades remanescentes de quilombos, com títulos de reconhecimento expedidos pelo Incra". Ela finaliza afirmando que, 120 anos, após um processo, os negros que viviam em áreas posseiras “puderam se tornar, enfim, donos de suas terras”. Reconhecer esses trajetos e essas histórias é um gesto de reparação e valorização da contribuição negra na formação social e cultural de Caxias do Sul.

Este conteúdo integra o projeto Patrimônios, lendas e marcos de Caxias do Sul, financiado pela Lei Paulo Gustavo de Caxias do Sul.

Produção, organização e Curadoria: Marivania L. Sartoretto

Texto: Paula Valduga

Fotos: Marivania L. Sartoretto e flipeek

Ano: 2025

Para citar

SARTORETTO, Marivania L.; VALDUGA, Paula. Escravos libertos seguiram vários caminhos em Caxias do Sul. Caxias do Sul: Patrimônio, Marcos e Lendas / Lei Paulo Gustavo, 2025. Disponível em: https://www.guiadecaxiasdosul.com/turismo/patrimonios/patrimonios-e-lendas/os-caminhos-apos-a-lei-aurea

Referências

CAREGNATO, Lucas. A Outra Face: A Presença de Afro-descendentes em Caxias do Sul – 1900 a 1950. Caxias do Sul: Maneco Liv. E Ed, 2010.

GIRON, Loraine Slomp. Presença africana na Serra Gaúcha: subsídios. Porto Alegre: Letra e Vida, 2009.

POZENATO, Jose Clemente, coord. História e de um povo: Santa Lúcia do Piaí. Projeto educação no meio rural. Caxias do Sul: Educs, 1986.

SARTORETTO, Marivania, e VALDUGA, Paula. Caxias do Sul: história e cultura nos distritos. 2025

Depoimentos citados no texto